職員自身がキャリアの先を見通せて、自分からもっとこうなりたいと成長する目安になるものを作りたかった【社会福祉法人水の会 世田谷いちい保育園北ウイング・南ウイング 総園長・佐藤千枝先生にインタビュー】

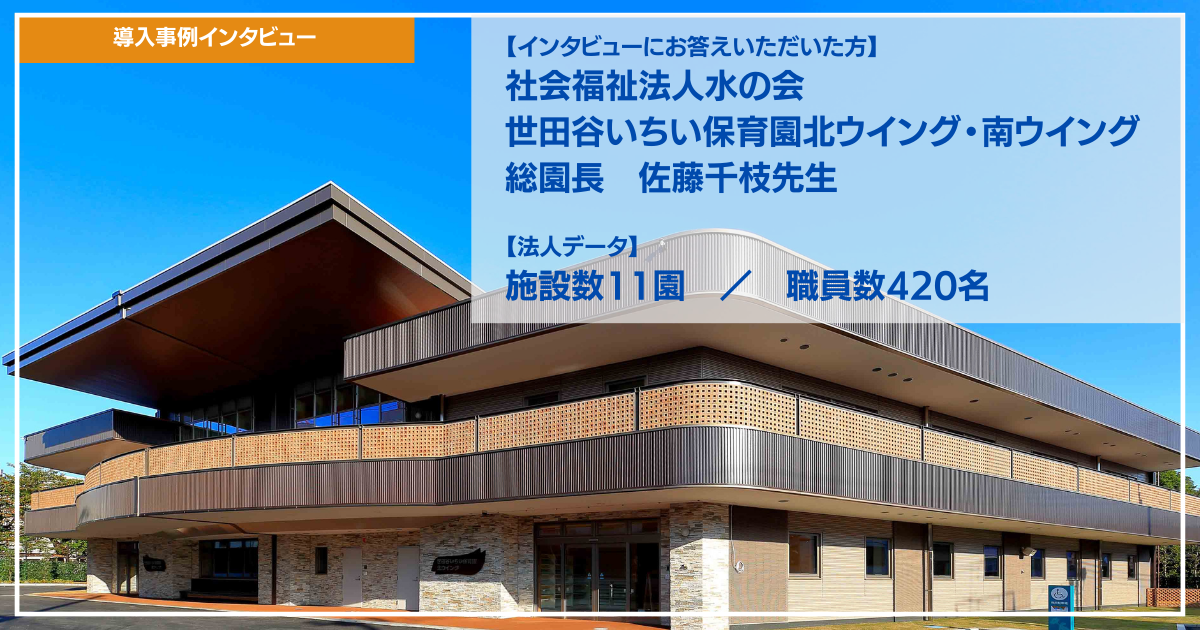

社会福祉法人水の会は、北海道、東京、神奈川で保育施設を11園運営する法人です。

水の会の保育は子どもの自然な姿を大切にしています。遊びの中で子どもは様々な体験を積み重ね、社会性や主体性、柔軟性など、子ども達の中に様々な「力」を育んでいきます!

ネクサスは北海道と関東で11園の保育施設を展開する社会福祉法人水の会さんへ、キャリアパス設計・運用サポートのサービスをご提供しています。今回は、2024年度に実施したキャリアパス制度導入時の考えや今後の運用に向けて展望を伺いました。

【実施・導入実績】

● キャリアパス設計(2024年導入)

2025.9.4

キャリアパス導入のきっかけは人材育成の課題

自分たちだけではどうして良いかわからず専門家のサポートを受けることにした

―― キャリアパス制度導入のきっかけを教えてください。

当法人は現在11園あります。キャリアパスの導入前も、人事評価表や職種別の職務表を作成し、職員の評価はしていたんです。ただ、それが実際に人材育成につながっている実感はあまりありませんでした。

以前使っていた職務表や評価表は法人内で独自に作ったもので、運用開始から5年ほど経過した段階で、少し見直そうという話が出ました。評価項目や内容もどこか不足していると感じる部分があり ネクサスさんとキャリアパスを作って専門性に関する項目が少なかったのだと気づきましたが 自分たちだけではモヤモヤするだけでどうしていいかわからなかったので専門家のサポートを受けて改めて作り直すことにしたのがキャリアパス制度導入のきっかけです。

―― 人材育成につながる制度にしたかったのですね。では導入の背景として、具体的にどのようなことが人材育成の課題だと感じていましたか。

法人の中長期計画でも「人材育成に力を入れる」と掲げてはいたのですが、研修や面談などいろいろ取り組んでみても法人全体の底上げにはつながっていない印象でした。個々の職員は一定程度育っている感覚はあったものの、もっと根本的な底上げをして全体としてのレベルアップをしたいと思っていました。

また、職員の定着も課題でした。職員が定着するためにはやはり、良い保育をして保育が楽しくなってここの保育園で働いてて良かったと思えるのが大事だと思っています。同時に、そんな職員たちが将来的にも長く勤めたいと思える保育園を目指すには、職場としても良い環境を整えることが必要で、それがまた保育の質の向上につながっていくと思っています。

だから、これらの課題を解決する一つの手段として、職員一人ひとりが成長を実感できる仕組みを作るキャリアパスを取り入れるという考えに至りました。

子ども主体の保育を謳うならば職員自身も主体的であるべき

――これらの課題について、キャリアパス制度を導入することでどう解決したいとお考えでしたか?

そうですね、以前は自分の求められている職務や行動を示すだけのものだったので、目の前のことだけというか、将来的にこうなっていったらいいなというものが見えづらかったんです。なので、職員自身がキャリアの先を見通せて、自分からもっとこうなりたいと成長する目安になるものを作ることで、職員の働きやすさややりがいに繋げたいなと思っていました。

法人の方針として、自分で考えて決断して行動することを、子ども主体の保育の中で大事にしてあげたいと考えています。子ども主体を謳うのであれば、職員自身も主体的であるべきだと思うので、仕事に対して受け身ではなく自分で気づきを得て、「自分にこういうところが足りなかったな」「次はもう少しこういうところをできるようにしよう」と自分で行動を変えていけるような手助けになるものにしたいと考えていました。

――水の会さんは北海道と関東に施設がありますが、それぞれの地域での違いはありますか?

そうですね。北海道と関東の園ではまず、職員構成が違います。例えば、関東では複数担任制でクラス運営をしているのに対し、北海道では一人担任制で他の補助的な職員が何人かクラスに入って運営するという形を取っています。なので同じ担任という立場でも求められる職務には差がありますが、一方で保育士として必要とされる能力はどちらも変わりません。

ですが、以前導入していた職務表は役割別で求めるもので、担任だからこの仕事をしてください、この仕事ができるようになってくださいと示すものでした。そのため、比べると北海道の園の方が一人の担任に求められる仕事の量が多く、関東では複数担任である分、分散されるみたいなところがありました。だからそれでは職務分担にとどまってしまい、職員一人ひとりの成長やキャリアの積み上げを考えると不十分だったんです。

地域が違っていても、私たちの法人の職員として誰もがしっかりと力をつけられるようにしたいと考え、キャリアパスを作る際にはその違いも考慮して設計しました。多くはありませんが、地域を越えての異動を希望する職員もいるので、その際にも新しい園で同じように活躍できるようにしたいですね。

キャリアパス設計は園長たちの勉強会

法人の方向性が明確になり同じ方向を向いて職員指導に力を入れていけるように

ーーキャリアパス設計を通じて、改めて法人さんの中で気づいたことや見えてきたことは何かありますか?

設計は、ネクサスさんに主導してもらいながら各園の園長たちで集まって勉強会も兼ねた形で行いました。段階的に内容を詰めていくのですが、その中でそれぞれの園長の職員に対しての想いやこうなって欲しいなぁという期待を擦り合わせることができて、これまで漠然としていた求める職員像が法人として明確になったのがすごく良かったと思っています。

実は求める保育士像のようなものは元々法人としてもあったんです。ですがそれはなんとなく漠然としていて、具体的にそれっってどういう職員なんだろう?というのが話し合いを通すことで明文化されましたし、改めて考える良い機会になりました。また、これまで職員の人材育成は各園に任せられている部分が大きかったので、各園の園長の想いや考えに頼っているところがあったんですが、法人の方向性が明確になったことで、みんなが同じ方向を向いて職員指導に力を入れていけるようになったこともとても良いことだと思っています。

例えば面談の中で、園長が「〇〇先生にはもっとこういうことを頑張って欲しいんだよ」と伝えた時に、今まではなんとなく園長一人の想いのように捉えられていたと思うんですが、今回このキャリアパスができたことで「法人があなたに期待している姿として、ここを頑張って欲しいんだ」というのが説明しやすくなりました。同じものを見て双方納得した上で話せるようになったというのが大きいですね。

ーー設計のプロセスはいかがでしたか?

私たちの法人は、一カ所に集まるわけではなく各園の園長がそれぞれの園からオンラインで参加して話す形をとっていたのですが、11人が画面上に集まっても意見交換が難しく、ネクサスさんにも工夫していただいて、少人数のグループワークにしてもらうことがありました。そうするとグループごとに違う意見が出たり、そういう視点もあったかと気づかされたりすることもあって、面白かったですね。

普段も同じメンバーで園長会など話をする機会はあるのですが、そういう時は決まった議題が複数あってそれに対する意見交換や結論を出すことが多いので、一つのことを深掘りしてみんなでああでもない、こうでもない、と話す機会は少なく、それも楽しかったです。キャリアパスを作るって、もっと堅い話し合いになると思っていたので。

ーーその話し合いの中で印象に残っていることはありますか?

そうですね、今回のキャリアパスは職員に必要とされるスキルを4つの区分で分けていたと思うんですが、今まで私たちってマインドと業務スキルの区分を中心に評価してたんだなと気づきました。だからどこか評価し足りないと感じていたんだなと。仕事に向き合う姿勢であるマインドを大事にしたいという考えはもちろんあるんですが、専門性やマネジメントスキルのようなところをあまり注目して見てあげられていなかったなという反省がありました。

あとは評価の際に、「この先生はいつも頑張ってるからやればできるだろう」というような評価のつけ方をしていたかもしれないというのが、私自身の気づきとしてありました。実際にできたかできていないかじゃなく、人柄や普段の仕事ぶりから評価していたというか。その意味で、人事評価とは何かということも改めて学ぶことができたのでこの勉強会を通して気づきは多かったですね。

実際の運用と今後の展望について

キャリアパスを基準に園長としても職員育成に取り組みやすくなった

ーーキャリアパス制度を導入して本格的な運用はこれからというところですが、現時点で導入して良かったと感じるのはどういう点ですか?

そうですね、やはり目指す姿が定まったというのが本当に良かったなと感じています。保育園は園長を中心に職員の指導をしていくので、その園の園長の考えでいろいろと左右されるところがあります。それぞれの園長が迷いながら手探りで取り組んでいたところもあったので、それが法人として明記されて指針になっているのは心強いんですよね。職員が着実にキャリアアップを目指せるキャリアパスがあることで、それを基準に園長としても職員の育成に取り組みやすくなったのが一番良かった点だと思います。これはやはり自分たちだけでは作れなかったと思いますね。

職員のスキルアップとモチベーションアップで保育の底上げに取り組む

ーー今後このキャリアパス制度をどのように活用、発展させていきたいと考えていらっしゃいますか?

まだ運用し始めたばかりなのでこれから改善点が出てくると思うのですが、先日も評価者研修をしていただいてその後にも疑問やもっとこうだったら良いよねという意見が出てきたんですよね。だから制度もアップデートしながら運用していかなければいけないなというのは強く感じています。そして、まだ賃金制度は現状のままですが、今後はこの評価と紐づけて給与をどういう風にしていくかなども、法人内で検討する予定になっています。

でもまずは、人材育成に重きを置いて始めたものなので、職員がスキルアップできて働くモチベーションを上げるツールの一つにしていきたいと思っています。みんなが仕事をする上で、これがあることで自分のやるべきことが見えて仕事がしやすくなるとか、次はこれ頑張ろう、自分はこれを目指そうというモチベーションに繋がるようにしながら、法人全体で保育の底上げに取り組んでいきたいと思っています。

キャリアパス導入を考えている保育施設へ

法人として目的が明確になればきっと良いものができる

ーーこれからキャリアパス制度を導入していきたいと考えている園さんへ向けてメッセージをいただけますか?

なかなか問題意識がないとこういうことには取り組めないと思うのですが、私たちもネクサスさんにお願いする前に何社かご相談していろいろとお話を伺う中で、どれだけキャリアパスが保育業界でも重要なのかということを知りました。その上で、一般的なことではなく私たちの法人ではどうなのかを話し合って、取り組むことを決めました。なので、どうして取り入れたいのかという目的が法人として明確になれば、きっととても良いものができると思います。

今悩まれている方は、まずはいろいろなところで話を聞いてみると良いのではないかと思います。私もインターネットで検索からいくつかの会社さんのお話を伺ってみてとても参考になりましたし、ネクサスさんは無料セミナーをきっかけにお話をして一番私たちの考えに合っているなと思ったのでお願いしました。それは実際に話して見ないとわからないですよね。

導入前の情報収集では他の法人さんにもいろいろお話を伺ったのですが、キャリアパスを早くに取り入れているところは職員の定着率が良かったり保育の運営が安定していたりする園さんが多かったので、私たちもそれを目指して導入を決めたというのも理由としてあります。もちろんこれは一つの方法でしかないと思いますが、私たちは取り組んで良かったと思うのでこういう仕組みが保育業界にどんどん広がってくれると良いなぁと思っています。

―― インタビューは以上です。貴重なお話を聞かせていただきありがとうございました。今後もアップデートでお力になれるようサポートさせていただきます!